若い世代をともに育てる組織として

関西大学の高大連携のスタンス

品川哲彦(関西大学学長補佐)

『大学と学生』25号、日本学生支援機構編、第一法規、2006年3月10日、13-20頁

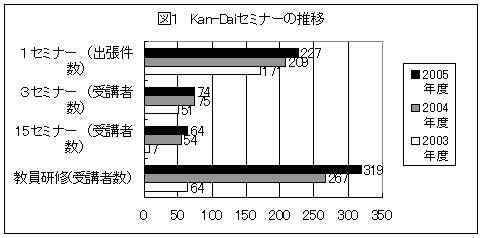

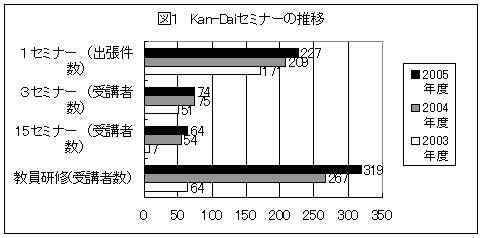

関西大学では、二〇〇三年四月に高大連携推進事務室を開設し、同年十月に高大連携運営委員会(学長補佐が委員長を務め、各学部・外国語教育研究機構・大学院から教育職員各一名、事務職員三名によって構成)を設置した。同年度中に一府三市の教育委員会と連携協力協定を結び、それから二年の間に提携する教育委員会を十五に増やした。高校への出張講義(Kan-Dai1セミナー)、春・夏休みの高校生たちへの公開講義(Kan-Dai3セミナー)、高校生への大学の授業の開放(Kan-Dai15セミナー)等のこの三年間の推移は次頁に図示するとおり、いずれも順調に伸びている。このほか、主として教職志望の大学生が学校現場を体験する学校インターンシップに約三百名を送り出している。この取組「人間性とキャリア形成を促す学校Internship 小中高大連携が支える実践型学外教育の大規模展開」は、二〇〇五年に文部科学省「特色ある大学教育支援プログラム」に選定された。

このように関西大学の高大連携事業は急速に拡大し充実してきたわけだが、当初から目標を設定して綿密な計画のもとに地歩を固めてきたわけではない。初代の高大連携運営委員長である筆者にしてみると、高大連携の理念や目標についてまさに「行動しながら考え」てきた三年間だった。しかし、その理由の大半は、高大連携事業が大学のありようの変化と捉え直しに直結しているからである。二〇〇二年の中教審答申「新しい時代における教養教育の在り方について」は、高大連携の推進、ボランティア活動やインターンシップがもつ教育的意義の評価を提言している。当時、筆者はその方向性を理解しつつも、具体像を十分に描けないでいた。近年改めて認識されはじめた大学のステイクホルダーの広がり、大学が果たすべき社会的責任についても、当初はそうだった。ところが、高大連携に関わるうちに「なるほど、これからの大学はこういう方向に進むべきなのか」とだんだんと思い当たることが増えてきた。以下、そうして探り当てた高大連携事業の意義について記してみよう。

一 大学キャンパスと学外との「人の交流」

高大連携の根本は、一言でいえば、大学のキャンパスと学外との間を行きかう「人の交流」にほかならない。「それでは広すぎる。たとえば、産官学連携にもその定義はあてはまる」と異議が出るかもしれない。右のように概括したのは、高大連携の目的は、学外と学内の人の交流による大学の活性化、それを通してさまざまなステイクホルダーに対する大学の社会的責任の一端を果たすことと考えているからだ。ということは、たとえば、一大学にとっての潜在的な入学者の掘り起こしといった短期的な見返りは高大連携の目的ではない。(同様に、右の概括を産官学連携にもあてはめるなら、知的財産の提供による研究資金の獲得といった短期的な見返りばかりが産官学連携の目的でもないことになるだろう)。

さて、関西大学の上空から眺めるつもりになっていただき、キャンパスにおける人の流れを鳥瞰してみよう。

学外から大学キャンパスへ――。

午後四時過ぎ。高校生がやってくる。高校生に開放した大学の授業を受講するためだ。開放授業を五・六時限と土曜日に限定しているのは、高校生の時間的制約のためである。大学によっては特定の高校にのみ授業を開放している。むしろそのほうが普通かもしれない。関西大学では高校を限定せず、高校生の希望を受けて高校長が推薦すれば受け容れている。受講した高校生には出欠状況や成果をみて修了証を発行している。それをもって高校側で単位を認めている単位制高校もある。

春休み・夏休み。公開講座を受けに高校生、中学生、小学生がやってくる。高校生を対象に心理学、法学、考古学、異文化体験のセミナーをこれまで開いてきた。法学セミナーでは、学内の法廷教室で模擬裁判を体験し裁判所の見学に出向く。考古学セミナーでは明日香村にある学内施設で合宿した。異文化セミナーではロシア語の初歩を学び、ピロシキ作りを楽しんだ。毎夏、工学部が開設するサイエンスセミナーには、大勢の高校生、中・小学生が実験を体験し、理科への関心を高めている。

夏休みに訪れるのは生徒ばかりではない。高校、中・小学校、幼稚園等の教員もお見えになる。一般教養、教科に関連する内容、理科実験やディベート授業など教育方法に関する内容を盛り込んだ教員研修である。

さらに、どの季節も高校生を満載したバスが正門を行き来している。高校が学年単位で催す半日間のキャンパスツアーだ。模擬講義や後述する学系別説明会を受け、学内を一巡して見学するのが定番のコースである。

大学キャンパスから学外へ――。

大学教員が出張講義に出かけていく。向かう先には、高校生が総合学習の時間に待っている。提供できる講義の題目と要旨をカタログにして高校からのリクエストに応じている。二〇〇五年度のカタログには約一五〇種類の題目を提供学部・学科別に掲載し、当該講義のキーワードによる索引を付した。高校側が学部・学科、講義内容のどちらからも選べるようにするためだ。高校側が学部・学科の実情や大学生活に関する情報だけを求めているような場合には、学系別説明会と称して、あらかじめ雇用している説明役の大学院生を派遣している。

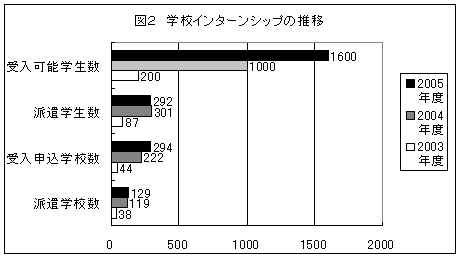

学生もまた学校現場に出かけていく。学校インターンシップである。行く先は主として、連携協定を結んでいる教育委員会の所管する高校、中・小学校、幼稚園、養護学校等。内容は、補習や進路相談などの学習支援、クラブ活動のコーチや文化祭・体育祭等の学校行事の支援、図書館業務や校務の補助、不登校児や障害のある子どもたちなど特別なケアを必要とする生徒の支援など実にさまざまである。もともとこの取組は教員志望者の多い文学部が近隣の高校に事前調査をしたうえで試行した。ところが、図2に示すように、受入校と学生双方の需要は予想をはるかに超えていた。そこで、二年目に対象を高校以外に拡大し、全学の高大連携事業に位置づけ、二〇〇五年度には運営母体を文学部から高大連携に移して展開している。ボランティアと違うのは大学教育の一環に位置づけている点である。受入校と学生には、大学が応募学生を面接選考し、そのうえで受入校に面接を依頼する。合格した学生は、学校現場の組織や運営の実際について学ぶ学校業務講座やマナー講座を受講し、保険加入、受入先への誓約書の提出等の諸手続を経た後、大学の夏期休業期間に数日間集中して、あるいは、学期中の毎週一日程度、学校現場で研修する。研修後には、受入校教員や教育委員会関係者を招いて、学生による事例報告会を開催し、業務日報・研修報告書によって実働時間数(事前事後の講習を九時間とみて三六時間程度を基準)や内容(受入校教員にもコメントをいただく)を審査して、単位(自由科目)を認定している。

二 関西大学高大連携事業の三つの意義

それでは、高大連携の意義とは何なのか。およそ三点にまとめられるだろう。

第一に、次代の知的継承者、平たくいえば、大学に入学し、それぞれの研究分野の成果を理解し、自分の生活や社会のなかに生かす人たち、なかにはこれまでの研究を継承してみずから研究を推進する人たち、その層を少しでも手厚く育てたいという意図がある。出張講義、公開授業はここをめざしている。

第二に、学校インターンシップがその例だが、現在、関西大学に在籍している学生に対する教育効果、就職支援という面も、高大連携は含んでいる。

しかし一方、大学生が学校現場や地域の活動に参加したり、学校教員が研修を受けたりする場合、学校や地域もなにがしかの利益を得ている。そこで第三に、社会への貢献、地域への貢献という側面が高大連携にはある。

以上の各々において、それぞれ受益者と思われる人々が異なり、また、その人々と関西大学という一私立大学との関係もさまざまである点に注意してほしい。高大連携は誰のため、何のためにするのか、どこまでするのか。それを考えるには、受益者が誰であり、その受益者に対して大学はどのような責任を負っているのか、つまり大学の役割とは何なのか、こうした視点が不可欠である。

先に言及した三つの意義について今少し詳説しよう。

第一に、次代の知的継承者の育成。「関大に入学して続きを受けたいです」。これは公開講義を受講した高校生の感想である。たいへんうれしい感想だが、受講生が本学を受験するかどうかは結果であって、目的ではない。むしろ、どの大学に入ろうが、まずはその分野に興味をもってほしい。自分の専門分野に関心をもつ若者が増えてほしい。大学教員が研究者であるかぎり、これは当然の希望だ。もちろん、教員の第一の責務は在籍している学生の指導にある。しかし、未来の大学生の育成も教育機関としての大学の任務のひとつである。二〇〇二年の中教審答申「新しい教養教育の在り方について」は、社会全体が若い世代を育てる姿勢を強く打ち出している。大学もまたその一環を担っている。高大連携の理念的な裏づけはここにあると考える。先に言及した15セミナーで高校を限定していないのはこの趣旨からだ。入学への誘導だけが目的であれば、対象高校を限定し、大学入学後の学習のために別個の学習内容を用意すべきだろう。その事業は高大接続と呼ぶほうがふさわしい。だから、たとえ受講者が関西大学に入学したとしても、今のところ、当該科目の単位を既修したと認めてはいない。

だが、現実の出張講義や大学授業の開放に問題点がないわけではない。単に大学が一方的に出張講義や公開授業のカタログを用意し、高校はそれを選べばいいのか、逆に、高校のリクエストがまずあって、それを提供できる大学がそれに応じればいいのか。とくに仲介業者が複数の大学に同じ高校に同じ時間帯に依頼してくる場合、出張講義が受験説明会の趣を呈してしまうことさえある。それを防ぐには直接には高校側との事前の打ち合わせが不可欠である。しかし、長期的視点に立つならば、大学、高校、教育委員会、教育委員会を通じて中・小学校等が、ともに若い世代を育てる組織として認識の共有を構築していかなくてはなるまい。これは抽象的な話ではない。たとえば、キャリアデザイン教育はすでに小・中学校に始まっており、高校でも行われている。単に職業訓練という意味だけではなく、自分の将来を思い描くために、高校生に大学で学ぶ内容を、中学生に高校・大学で学ぶ内容をあらかじめ伝えておくことは、生徒の学習意欲を高める点で高校、中学校にとっても有益だろうし、それなりの準備を経た入学者を迎えられれば大学にとっても有益である。学習者のモチヴェーションを高め、自分で問題を発見させ、みずから調べる能力を高め、仲間同士で意見交換をする姿勢を養うといった大学での導入教育は、高校での総合学習とその目的において重なり合う部分もある。要するに、大学での試みは高校以下でも形を変えて行っているのだ。しかし、大学教員が学校教育の現状に接する機会はあまりない。出張講義は大学教員にとって、単に自分の専門分野の啓蒙をするだけではなく、高校のカリキュラムの現状を窺い知ったり、高校教員と親しく話をしたり、生徒に実際に接したりすることで、大学での教育内容を見直す契機ともなるだろう。

高大連携の第二の意義、在学生への教育効果。学校インターンシップを始めた当初の趣旨は、教員志望者に就業体験の場を提供することだった。卒業年次に行う教育実習では、教員としての資質を試し、動機を持続するには遅すぎる。しかし、関西大学では、学校インターンシップ生の対象を教員志望ではない学生にも広げている。というのは、この取組は人間形成に目を見張る効果をもたらすことがわかったからだ。その理由は、若者はより若い世代に接することで急速に責任感を身につけていくところにあると思われる。企業や行政の現場でのインターンシップがおとなに立ち混じり、社会に順化していくプロセスだとすれば、学校インターンシップは学生が年少者を世話することで自分の成長の過程を振り返り、年長者として自覚し、自分自身の今後に目を振り向ける契機である。そこには学生を大学の内部に囲い込むことでは得られない教育効果がある。学生の提出する報告書を読んでいると、二〇〇二年の中教審答申に言う学外での活動への評価とはこういうことかと改めて認識する思いである。そしてまた私はひそかに、大学生と高校生以下の年齢層との交流は、学校制度そのものが輪切りにしてしまっている若い世代同士の交流を回復する一助になるだろうとも考えている。かつまた、受入校からは大学生の存在が生徒にとってよい刺激となったという感謝の言葉をいただいている。だとすれば、学校インターンシップは、大学と高校等とがともに若い世代を育てる組織として実際に効果を挙げている先駆例だと言ってもよい。

高大連携の第三の意義、社会貢献・地域連携。大学のステイクホルダーとは誰か。まずは在籍している学生、学費を負担している学生の父母が挙げられる。しかしステイクホルダーはそれだけではない。たとえば、大学は研究教育の場として、自分のところに入学しないかもしれない若い世代にも大学での学びの一端を伝える責任がある。大学はまた、若者の集まる場として、学校現場や地域の活動に若い力を生かすこともできる。大学のもつこうしたさまざまな面は互いに結びついており、しかも社会や地域のさまざまなニーズがそこに結びついている。「学校インターンシップは学生への教育だから高大連携の趣旨にそぐわないのではないか」。こう問われたことがある。一見、正論にみえるが、実態に合うまい。この問いは、教育は大学だけで完結でき、社会貢献は大学の無償の行為だという暗黙の了解を前提としている。きつく申せば、傲慢な発想だと思う。学生を育てるのは大学だけではない。社会もだ。そしてまた、社会に貢献すれば、貢献した側も(学内の活性化といった漠然とした効果であれ)なにがしかの恩恵を受け取っているのである。

本稿では、高大連携を入試志願者の増加といった短期的な収益とは極力切り離して論じてきた。出張講義の派遣費用や学校インターンシップ生の交通費の補助等からすると、高大連携事業それ自身は採算に合うまい。しかし、「高校と大学の間を入試とは別の太い絆で結びたい」というのが関西大学の高大連携の最初のスローガンだった。受験戦争や偏差値はとかく批判されがちで、大学内にもその声は高い。だが、多くの日本の大学は長らくそれに依存してきた面がある。偏差値で輪切りされた層が一定数入学すれば、大学経営は一応成り立つからだ。一方、多くの高校も受験を利用している。実は、以前、私立高校の進学校の先生方から厳しい意見を頂戴したことがある。われわれは難関大学に合格する生徒を増やす努力をしている。総合学習の時間も主要科目にふりかえている。関西大学の出張講義・公開講義を受け容れる余裕はない。成績の優秀な生徒は、自分で考え、意見を組み立てる能力をもっている――。なるほどそうかもしれない。一大学一己の利益からすれば、優秀な生徒に入学してほしい。とはいえ、単に偏差値の高い生徒の受け皿であることをめざすだけで一大学として満足できるのか。進学校といっても、難関大学に入学した生徒数だけが誇りでは寂しくないか。ひょっとすると、入試をそれほど重視するのは一世代前の価値観の残滓かもしれない。少子化と大学全入のために偏差値神話が終わるだろう今後は、大学の社会・地域への貢献は大学のレゾンデートルとして無視できない。少子化のなかで、次代の知的継承者を育てることは大学の社会的使命である。社会からさまざまな援助を受けて成り立っている大学として、社会全体に対する責務に鈍感ではいられない。私立大学も授業料や寄付金だけで経営しているわけではなく、公的援助にかなり頼っている。つまり、大学のステイクホルダーは直接にその大学に関係している人々に限らず、社会全体に広がっているわけである。ステイクホルダーというと、何かビジネスライクなギヴ・アンド・テイク関係を想像してしまいがちだが、しかしむしろ、大学が社会の多方面のニーズに応えながら社会のなかに適合して存在し続けていくことが求められていると受け止めるべきではないか。たしかに高大連携事業は大学にとって負担が大きい。けれども、それと同時に、ここに記したように、それがもたらす人の交流から大学が得られるものもこれまた大きいのである。